에르빈 슈뢰딩거. 대부분의 사람들은 이 이름을 ‘슈뢰딩거의 고양이’라는 역설적인 사고 실험으로 기억할 것이다. 그 유명한 상자 속 고양이, 생사 불명확의 상태로 존재하는 그 고양이. 하지만 『슈뢰딩거의 자연철학 강의』는 그러한 실험적이고 기묘한 물리학 개념을 넘어, 우리가 과학을 대하는 태도와 세상을 바라보는 인식론적 시선을 깊게 뒤흔들어 놓는 책이다. 이 책을 읽으며, 나는 내가 ‘지식’이라 믿어왔던 것들의 토대가 실은 얼마나 모래 위에 세워졌는지 절감하게 되었다.

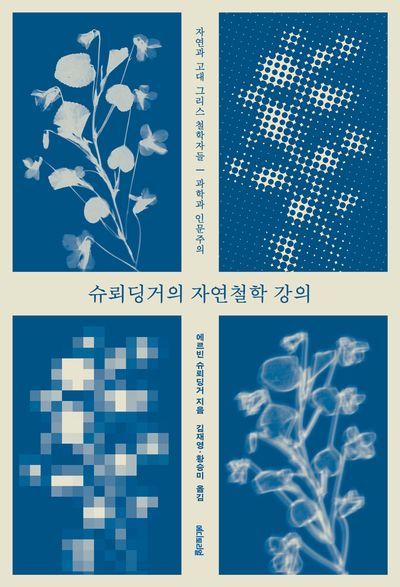

에르빈 슈뢰딩거 『슈뢰딩거의 자연철학 강의』를 읽고 – 과학과 철학의 경계에서 길을 잃다, 혹은 찾다

이 책의 가장 놀라운 점은, 분명 ‘과학 강의’라 이름 붙여진 책이면서도 정작 과학적인 공식이나 수식보다 ‘사고’와 ‘해석’이 중심이 된다는 점이다. 슈뢰딩거는 우리에게 수학이나 실험적 증거를 나열하지 않는다. 대신 그는 물리학과 생물학, 양자역학의 틀을 빌려 존재의 본질, 의식, 생명 그리고 세계에 대한 거대한 철학적 사유를 펼쳐 보인다.

그의 글은 물리학자답지 않게 아름답고, 시적이기까지 하다. 어쩌면 그것은 그가 ‘세계’라는 단어를 말할 때, 단순히 입자와 파동의 집합이 아니라 인간이 인식하는 우주 전체를 상상하고 있었기 때문일지도 모른다. 그에게 과학은 도구가 아니라, 존재의 방식이었다. 이 책을 읽으며 나는 종종 철학서나 문학작품을 읽을 때 느끼는 뇌의 경련을 경험했다. 그리고 그것이 참 반가웠다.

과학은 답인가, 질문인가?

책을 읽는 동안 가장 자주 떠오른 질문은 바로 이거였다. “과연 과학은 우리에게 답을 줄 수 있는가?” 우리는 과학을 통해 우주의 나이, 은하의 수, DNA의 배열, 전자의 질량 같은 무수한 숫자와 사실을 알게 되었다. 하지만 슈뢰딩거는 말한다. 그러한 수치는 우리가 세계를 이해한다는 착각을 만들어낼 뿐, 본질을 해명하지는 못한다고.

그가 말하는 자연철학은 단지 과학의 확장이 아니다. 오히려 그것은 ‘왜’에 대한 질문을 묻기 시작한 과학의 원형이다. 인간이 세상에 던졌던 최초의 질문들 – 우리는 왜 여기 있는가? 무엇이 우리를 움직이는가? 생명이란 무엇인가? – 슈뢰딩거는 그 질문들로 돌아가자고 말한다. 그것도 아주 진지하고 명료한 언어로.

그가 자연과학을 넘어서 인문학적 사유로 걸어가는 대목에서는 오히려 어떤 쾌감마저 느껴졌다. 물리학자의 입으로 ‘자아’와 ‘의식’을 말하는 장면에서, 나는 과학이 가진 지적인 성취뿐 아니라 철학적 깊이에 놀랐다. 현대 과학이 종종 잊고 사는 사유의 깊이를, 이 작은 강의록은 품고 있었다.

생명과 의식, 그리고 하나의 세계

『슈뢰딩거의 자연철학 강의』의 백미는 후반부에 이르러 ‘생명’과 ‘의식’에 대한 본질적인 고찰로 이어지는 부분이다. 슈뢰딩거는 다윈의 진화론과 양자역학의 개념을 바탕으로 생명의 비밀에 접근하려 한다. 그는 생명이 ‘질서’에 대한 저항임을, 엔트로피 증가라는 물리 법칙을 거스르며 스스로를 유지하려는 놀라운 시스템임을 말한다.

하지만 이보다 더 흥미로운 것은 의식에 대한 그의 시각이다. 슈뢰딩거는 세계가 존재하는 이유가 바로 우리의 인식 때문일 수 있다고 말한다. 그는 객관적 세계와 주관적 인식이 완전히 분리될 수 없다는 점을 강조하며, 고전 물리학이 간과해온 관찰자의 중요성을 끌어올린다.

이런 맥락에서 그는 동양철학, 특히 베단타 사상과 불교적 세계관에까지 손을 뻗는다. 동양철학에서는 자아와 세계가 구분되지 않고, 하나의 존재로 여겨진다. 이는 슈뢰딩거가 자연철학을 통해 말하고자 했던 통합적 세계관과 놀라울 정도로 일치한다. 과학과 철학, 동서양의 사유가 이토록 매끄럽게 연결될 수 있다는 것을 보여준 것만으로도 이 책은 경이롭다.

내가 느낀 한계와 통찰

물론, 이 책은 결코 쉽게 읽히지 않는다. 문장 하나하나가 사유를 요구하고, 챕터마다 다시 돌아가서 곱씹게 된다. 짧은 강의록이라 만만하게 보았다가, 나는 몇 번이나 책장을 덮고 생각에 빠져야 했다. 어떤 개념은 너무 철학적이어서, 어떤 개념은 너무 과학적이어서 나의 어설픈 이해력을 시험했다.

하지만 이 느린 독서의 리듬이야말로, 내가 이 책에서 배운 가장 큰 가르침이었다. 우리는 질문을 너무 빠르게 던지고, 너무 서둘러 답을 찾는다. 슈뢰딩거는 말한다. “때로는 질문을 묻는 방식 자체가 우리를 다른 지점으로 데려간다”고.

나는 이 책을 통해 ‘모른다는 것’의 중요함을 알게 되었다. 답을 알고 있다고 착각하는 순간, 우리는 사고를 멈춘다. 하지만 모른다고 인정하는 순간, 우리는 비로소 ‘생각’을 시작할 수 있다. 그 지점에서 철학은 태어나고, 과학은 다시 인간적인 것이 된다.

결론 – 자연철학은 지금도 유효하다

『슈뢰딩거의 자연철학 강의』는 단순한 과학서가 아니다. 그것은 세계를 이해하려는 하나의 고백이며, 과학자의 시선으로 풀어낸 철학적 연서이다. 나는 이 책을 통해 물리학이라는 거대한 산을 돌아서 철학의 초원에 다다른 느낌을 받았다.

그리고 이제 나는 안다. 우리가 세상을 이해하려는 이유는, 그것이 ‘가능해서’가 아니라 ‘원하기 때문’이라는 것을. 슈뢰딩거는 그 인간적인 열망에 진심으로 귀 기울였고, 그것을 가장 과학적인 방식으로 표현해냈다.

이 책은 단지 물리학자만이 아니라, 세계에 대해 진지하게 생각해보고 싶은 모든 이에게 권할 만한 책이다. 한 권을 다 읽고 나면, 당신은 분명 이 세상을 조금 더 낯설고도 경이로운 눈으로 보게 될 것이다. 그리고 그것이야말로 진짜 ‘공부’가 아닐까.