내가 『프랑켄슈타인』을 처음 읽은 건 꽤 오래전이었다. 당시에는 그저 유명한 고전 하나를 읽었다는 만족감만 있었을 뿐, 그 속에서 메리 셸리가 말하고자 했던 진짜 이야기를 온전히 받아들이진 못했다. 시간이 흐르고, 삶에 대한 고민이 깊어질수록 이 작품은 내게 다른 얼굴을 보여주기 시작했다. 단순히 과학의 오만이나 창조와 책임의 문제를 다룬 소설이라기보다는, 인간 존재 자체를 심문하는 문학이었다.

『프랑켄슈타인』, 인간이라는 괴물을 마주하다

빅터 프랑켄슈타인은 신이 되고자 했다. 죽은 자에게 생명을 불어넣는 지식을 얻게 된 그는, 두려움보다는 영광에 눈이 멀어 있었다. 그런데 놀랍게도, 생명이 탄생한 그 순간 그는 도망친다. 그 피조물은 아직 말도 못 하고, 감정도 모른 채로 막 태어났을 뿐인데, 그 모습이 괴이하다는 이유만으로 외면당한다. 바로 이 장면에서 나는 깊은 충격을 받았다. 우리는 종종 결과만을 보고 판단하며, 탄생의 과정이나 배경을 무시하곤 한다. 빅터는 스스로 원하고 창조한 존재를 두려워했고, 책임지기를 거부했다.

현대의 우리가 만든 수많은 문제들이 빅터와 크게 다르지 않다. 기술이 발전하고, 인간은 자연을 개조하며 더 많은 권력을 손에 넣었지만, 그로 인해 벌어지는 문제들 앞에서 우리는 종종 책임지지 않는다. 환경오염, 사회 양극화, 인공지능에 대한 윤리 문제까지. 『프랑켄슈타인』은 단순히 한 과학자의 비극이 아니라, 인간 문명의 어두운 그림자에 대한 경고처럼 느껴졌다.

괴물의 고독, 인간보다 더 인간적인 존재

피조물의 존재는 나를 끊임없이 불편하게 만들었다. 왜냐하면 그는 내가 예상했던 ‘괴물’의 모습과는 전혀 달랐기 때문이다. 그는 생명을 얻고부터 끊임없이 인간이 되기 위해 노력했다. 책을 읽고, 말을 익히고, 감정을 이해하려 했다. 그는 사랑받기를 원했고, 소속되기를 원했다. 하지만 사회는 그를 받아들이지 않았다. 단지 그의 외모 때문에.

이런 상황은 지금 우리의 현실에서도 흔히 발견된다. 소수자, 이민자, 장애인, 성소수자 등… 외형이나 조건이 다르다는 이유로 사회는 그들을 종종 배제한다. 문제는 그들이 '다르다'는 것이지 '틀리다'는 것이 아닌데도, 우리는 거침없이 판단하고 거리를 둔다. 결국 그는 절망했고, 분노했고, 복수심에 휘둘리게 된다. 그런데도 나는 그를 미워할 수 없었다. 오히려 너무나 인간적이어서 안타까웠다. 진짜 괴물은, 어쩌면 그를 만든 창조자, 그리고 그를 받아들이지 못한 사회 그 자체가 아니었을까?

‘괴물’이라는 이름 뒤에 감춰진 진실

『프랑켄슈타인』을 읽으면서 가장 흥미로웠던 지점은, 피조물에게는 이름이 없다는 사실이었다. 작가인 메리 셸리는 끝까지 그에게 고유한 이름을 부여하지 않았다. 오히려 우리는 ‘프랑켄슈타인’이라는 이름을 그에게 붙였다. 이것은 창조자와 창조물, 인간과 괴물의 경계를 모호하게 만들며, 정체성에 대한 질문을 던진다. 이름이 없다는 것은 곧 정체성이 부정된다는 의미이기도 하다. 그는 세상에서 거절당했고, 심지어 자신의 존재조차 확고하지 않았다.

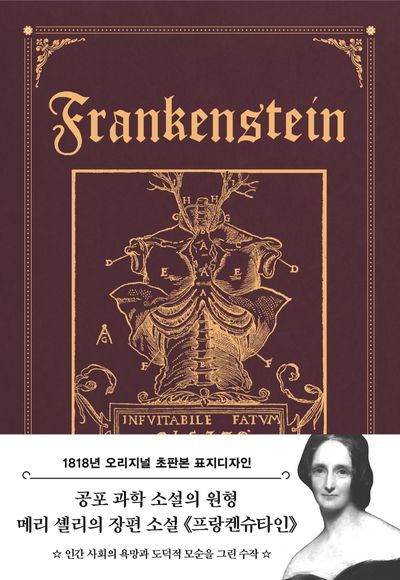

이 부분에서 나는 예술가 메리 셸리의 통찰력에 감탄했다. 단순한 공포 소설로 시작된 이야기를 이렇게 철학적이고, 존재론적으로 확장시키는 힘은 그녀의 문학성이 아니면 설명할 수 없다. 1818년에 발표된 이 작품이 여전히 현대 독자에게 살아있는 질문을 던진다는 사실은, 문학이 시대를 초월하는 방식이기도 하다.

피조물은 결국 우리 자신의 투영

『프랑켄슈타인』 속 피조물은 인간 사회의 그림자다. 그가 느끼는 고독, 절망, 분노, 사랑, 그리고 구원에 대한 갈망은, 사실 우리가 느끼는 것과 크게 다르지 않다. 그는 우리의 이면을 비추는 거울이고, 우리가 외면하고 싶은 자아의 일부이기도 하다. 그의 불행은 인간 사회의 잔혹함이 만들어낸 결과이며, 그 존재 자체가 우리에게 어떤 도덕적 질문을 던지고 있는지 돌아볼 필요가 있다.

그리고 나는 지금도 생각한다. 만약 그가 처음 세상에 나왔을 때, 누군가가 그의 손을 잡아주었더라면. 그를 괴물이 아닌 한 존재로 바라봐 주었다면. 이 비극은 피할 수 있었을까? 결국 이 소설은 우리 모두가 ‘괴물’을 어떻게 정의하고 있는지에 대한 이야기다.

결론

『프랑켄슈타인』은 나에게 수많은 질문을 던졌다. 과연 인간은 신의 역할을 할 수 있는가? 우리가 만든 것에 대해 어떤 책임을 져야 하는가? 괴물은 태어나는가, 만들어지는가? 그리고 나는 이 책을 덮은 뒤에도 계속해서 그 질문과 함께 살아간다. 그렇기에 『프랑켄슈타인』은 단순한 고전이 아닌, 나를 변화시키는 체험이었다.